Уютная и междисциплинарная: в ИМ СО РАН состоялась конференция по дифференциальным уравнениям

В Институте математики им. С. Л. Соболева СО РАН заканчивается конференция «Уравнения с частными производными и их приложения», посвященная 90-летию известного математика Станислава Ивановича Похожаева. Среди выступающих было несколько его учеников. Доклады касались различных аспектов современной теории уравнений с частными производными, новых результатов и их приложений.

Уравнения в частных производных применяются в современных технологиях и науке для моделирования различных физических, химических, биологических, инженерных и других явлений. С их помощью формируют модели движения текучих веществ, которые используются для прогнозирования погодных условий, проектирования самолётов и понимания океанских течений. Инженеры используют частные производные для расчёта напряжений и деформаций материалов, что важно для проектирования конструкций, способных выдерживать различные силы и нагрузки. Уравнения Максвелла, в которых используются частные производные, описывают распространение и взаимодействие электрических и магнитных полей и необходимы при проектировании электрических и оптоволоконных систем. Они позволяют описывать поля температур, плотностей, скоростей и концентраций частиц, гравитационные, электромагнитные и радиационные поля.

В конференции принимают участие около 30-ти ученых из 10 институтов. Приглашенные докладчики составили большую часть выступающих. Это были ученые из Института гидродинамики им М. А. Лаврентьева, Санкт-Петербургского университета, Института вычислительной математики (Красноярск), Северо-восточного федерального университета имени М. К. Аммосова (Якутск), Алтайского госуниверситета (Барнаул), Института динамики систем и теории управления (ИДСТУ, Иркутск), Уфимского федерального исследовательского центра (УФИЦ) РАН и Уфимского университета науки и технологий. Участники рассказали, что конференция уникальна своей камерной и очень уютной атмосферой с комфортной продолжительностью выступлений – 50 мин на каждый доклад вместо общепринятых 20-25 мин.

Выпускница ФФ СПбГУ, к.ф.-м.н. Екатерина Злобина рассказала о своих работах по дифракции коротких волн и отметила, что некоторые вопросы аудитории подсказали ей новые направления исследований, что практически нереально на многолюдных конференциях с короткими докладами и очень сжатой программой.

– У себя в Санкт-Петербурге и в европейской части РФ я обычно контактирую с людьми, которые, как и я, занимаются асимптотическим анализом, а контактов с учеными, работающими с уравнениями в частных производных совсем мало, – поделилась впечатлениями Екатерина Злобина. – Не все доклады были для меня полностью понятны. Например, ранее я не встречала выступлений о производных Ли. Но мне очень нравится расширять свой кругозор, ведь никогда не знаешь, что тебе пригодится в работе.

Конференцию открыл доклад член-корреспондента РАН Павла Плотникова из Института гидродинамики СО РАН, который посвятил его своему учителю – профессору МГУ Станиславу Похожаеву. Ученый приехал в Сибирь вслед за академиком Лаврентьевым вместе со своим научным руководителем Львом Овсянниковым, и проработал в его институте 5 лет. С. И. Похожаев получил принципиально новые результаты в теории глобальной разрешимости широкого класса нелинейных задач, которые включают в себя как эллиптические и параболические, так и многомерные гиперболические задачи. На основании разработанных методов им составлена таблица нелинейных уравнений и систем, для которых установлены критерии разрушения решений.

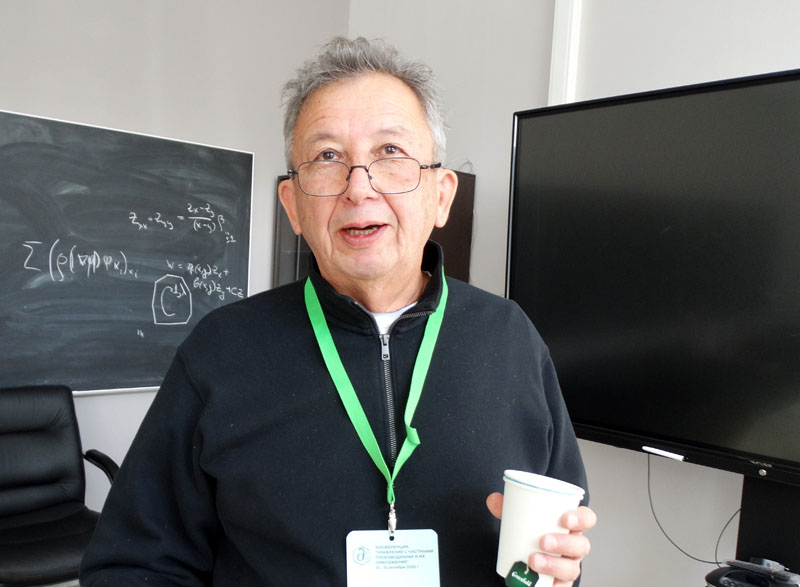

Заведующий отделом вычислительной математики УФИЦ РАН, д.ф.-м.н. Явдат Ильясов тоже был учеником Станислава Похожаева. Он отметил, что ученых такого уровня сегодня единицы, а в ХХ веке их были десятки, поскольку советская математическая школа считалась одной из лучших в мире.

– Знаете, я очень давно сотрудничаю с испанскими математиками и много раз был у них в Автономном Университете Мадрида, но несколько месяцев назад мой испанский коллега, академик Идельфонсо Диас, показал мне в своем кабинете несколько математических книг русских авторов, которые стояли у него на полке, – Это были даже не самые известные советские монографии, но тем не менее переведенные на испанский. «Это мой перевод», - с гордостью сообщил он мне. Хотя я много лет с ним сотрудничал, но не знал, что он умеет читать и писать на русском, поскольку разговорным он не владеет. И тогда я понял, какую огромную роль в распространении русской культуры сыграла наша математика: благодаря ей многие иностранные ученые изучали русский язык! Похожаев как раз был фигурой такого масштаба, одним из столпов мировой науки. Я неоднократно наблюдал, что имя Похожаева хорошо известно всем математикам и в Испании, и в Бразилии, и во Франции, и в Китае, и в других странах.

– Мне посчастливилось работать вместе с Похожаевым, он заложил основы теории нелинейного анализа и является настоящим классиком, – рассказал Явдат Ильясов. – Старая советская математическая школа, к которой принадлежал Станислав Иванович, учила нас самостоятельности. Ты приходишь в аспирантуру, а тебе задачу не ставят, только направление. Ты должен сам поставить себе задачу и обсудить её с руководителем. Главное для ученого это как раз научиться формулировать вопросы. Решать задачи мы еще на олимпиадах научились, а уже на первом курсе в Университете все это нужно отбросить и заняться серьёзными научными вещами.

Главный научный сотрудник ИГиЛ СО РАН, д.ф.-м.н. Александр Хлуднев подчеркнул междисциплинарное значение дифференциальных уравнений с частными производными и отметил, что Институт гидродинамики лучше всех механических институтов в стране умеет обрабатывать модели механики сплошной среды.

– Математические вопросы механики у нас всегда были предметом острого интереса со времен Лаврентьева. Это сохранилось и при Овсянникове с Похожаевым, и остается сегодня при Плотникове. Под дифференциальными уравнениями наши специалисты по механике сплошных сред всегда подразумевали объекты – твердое тело, жидкость, газ, – пояснил ученый. – Лично я работаю в направлении механики деформирования твердого тела: трещинами, тонкими включениями в упругих телах, в частности, в композитных материалах. Вам известно, что у пассажирского самолёта Boeing 787 почти половина фюзеляжа, крыльев и хвоста сделаны из композитов? За счет такого снижения веса он может лететь без дозаправки до 14 тысяч километров. Хотелось бы тоже производить такие. Возьмите спортивное оборудование, допустим, ракетку для большого тенниса. Струны – из легких и прочных композитных материалов. Как поведёт себя материал под нагрузкой, например, композитная струна, можно рассчитать при помощи дифференциального уравнения с частными производными. Свойства материала «сидят» в коэффициентах каждого такого уравнения.

Александр Казаков из ИДСТУ рассказал о применении дифференциальных уравнений в математической биологии, которые применяются уже двести лет. Сначала это были достаточно неуклюжие модели о неограниченном росте популяций, отдаленно похожие на реальность. Затем они постепенно улучшались, начали учитывать конкуренцию между видами. В начале ХХ века направление математической биологии ассоциируется с австралийским классиком Джеймсом Мюрреем, на работы которого опирался иркутский ученый, предложивший ещё одно решение для модели Мюррея. Математик по образованию, автор многих математических работ, Джеймс Мюррей увидел в биологии, медицине и других областях науки о живом много проблем, для прояснения которых помогут математические модели, и посвятил этой работе всю свою жизнь. Александр Казаков отметил, что в настоящее время ИДСТУ вместе с другими научными организациями задействован в крупном междисциплинарном экологическом проекте исследований Байкальской природной территории на основе математических моделей, цифровой платформы и нейронных сетей.

Впервые конференция по дифференциальным уравнениям с частными производными состоялась в Новосибирском Академгородке в 1963 году. Это был крупный международный симпозиум в НГУ с участием американских учёных, который сумели организовать создатели Сибирского отделения Российской академии наук – академики М. А. Лаврентьев и С. Л. Соболев в соответствии с соглашением между Академией наук СССР и Национальной академией наук США. Хрущевская оттепель первой пришла в Сибирь, в Новосибирский Академгородок, который долгое время оставался центром международных научных контактов посреди бескрайней тайги. И сегодня он продолжает оставаться центром притяжения учёных, искренне привязанных к предмету своей любви – математике.