Математика стала более универсальной – конференция ко Дню рождения Ю.Г.Решетняка

26 сентября в Институте математики им. С. Л. Соболева СО РАН состоялась первая молодежная конференция памяти академика РАН Юрия Григорьевича Решетняка (26.09.1929 – 17.12.2021), приуроченная ко дню его рождения. Он был одним из первых сотрудников Института математики Сибирского отделения Академии наук СССР, а также преподавал в Новосибирском госуниверситете с момента его основания. Здесь, в Новосибирске, окончательно сформировался его оригинальный стиль исследований на границе между математическим анализом и геометрией.

Юрий Григорьевич создал целое научное подразделение, ставшее вскоре крупным отделом анализа и геометрии. Многие личные достижения Ю. Г. Решетняка в науке давно стали классическими, например, знаменитая теорема об изотермических координатах на двумерных многообразиях ограниченной кривизны, введенных его учителем А. Д. Александровым. Мировую известность приобрело полученное Ю. Г. Решетняком окончательное решение проблемы М. А. Лаврентьева об устойчивости конформных отображений.

В молодежной конференции приняли участие аспиранты НГУ и молодые ученые, которые занимаются исследованиями в темах, близких к проблематикам Ю. Г. Решетняка: в геометрии, теории функций, в области классического вариационного исчисления и в ряде других разделов современной математики, занимающих пограничное место между анализом и геометрией.

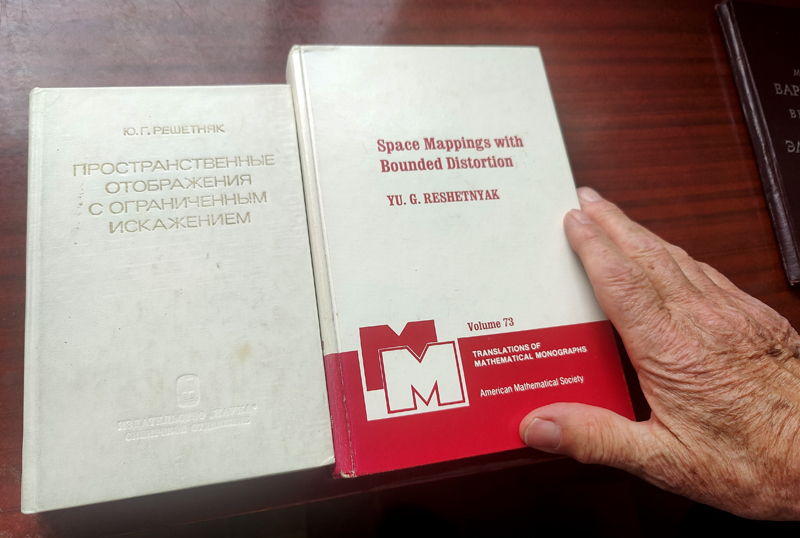

– Еще будучи аспирантом, Ю. Г. Решетняк доказал теорему об изотермических координатах, монография по которой сравнительно недавно вышла на английском языке. Аналитические идеи этой работы оказались применимыми к теории квазиконформных отображений, интерес к которой у Ю. Г. Решетняка возник после переезда в Новосибирск, – рассказал организатор конференции д.ф.-м.н. Сергей Водопьянов. – В то время зарождающаяся квазиконформная теория рассматривалась как обобщение на многомерное евклидово пространство теории конформных отображений и теории аналитических функций на плоскости. Когда происходит обобщение с двумерного случая на многомерный, то возникает естественное желание установить аналоги результатов, столетия назад доказанных классиками на плоскости.

Подход, который применял Ю. Г. Решетняк, оказался близок классической теории функций и нелинейной теории потенциала. Его увлекли идеи академика Михаила Алексеевича Лаврентьева, который в то время возглавлял Институт гидродинамики АН СССР и занимался вопросами квазиконформных отображений. Интерес Лаврентьева к этой теме был связан, прежде всего, с прикладными задачами в газовой динамике, теории пластичности, упругости, и др. Лаврентьев посвятил рассмотрению этих вопросов одну из своих монографий 1964 года.

Задача описания областей, которые можно квазиконформно отобразить на шар, не решена до сих пор. Юрий Григорьевич исследовал проблему устойчивости в теореме Лиувилля, т. е. насколько квазиконформные отображения далеки от конформных, в зависимости от коэффициента искажения. В 1970-е годы он добился окончательных результатов, посвятив этой теме 15 лет. Ю. Г. Решетняк нашел оценку глобального отклонения квазиконформного отображения от конформного по информации о том, насколько локальная характеристика (коэффициента квазиконформности) далека от единицы. Он нашел связь и описал соответствия между квазиконформными отображениями и пространствами Соболева. В обобщенной постановке этот цикл работ продолжили его последователи и их нынешние ученики. В 2000-е годы эти работы были восприняты и подхвачены в разных странах: сначала изучались отображения, которые порождают изоморфизмы функциональных пространств, потом стали исследовать ограниченные операторы в пространствах Соболева с первыми обобщёнными производными. Именно эти отображения нашли приложения в задачах нелинейной теории упругости. Этими вопросами в США и в Европе (Австрия, Италия) активно занимаются специалисты по вариационному исчислению для решения некоторых задач в металловедении.

Докладчиками выступали аспиранты и молодые ученые, ученики д.ф.-м.н., профессора НГУ А. Д. Медных и член-корреспондента РАН, д.ф.-м.н. профессора НГУ А. Ю. Веснина, а также д.ф.-м.н., профессора НГУ С. К. Водопьянова. Их доклады были посвящены римановым поверхностям, гомеоморфизмам в метрических пространствах, гиперболическим трехмерным многообразиям, полиномиальным инвариантам виртуальных узлов и другим вопросам, которые пересекаются с научными исследованиями Юрия Григорьевича Решетняка.

– Уникальная способность Юрия Григорьевича излагать суть сделала его книги и монографии широко известными в России и за рубежом, – пояснил Сергей Водопьянов. – Его четырехтомник по математическому анализу зарубежные русскоязычные коллеги меня не раз просили им выслать, поскольку они предпочитали учебники именно его авторства. В учебном плане он разработал подход к отдельным главам математического анализа, который с успехом применяется на одноименной кафедре Новосибирского государственного университета. Есть даже такой термин «сибирский интеграл», который отличается особенно ясным способом изложения или, если можно сказать, кристальностью формулировок. В начале ХХ века была доказана теорема Хаусдорфа о пополнении метрического пространства, и в сибирской версии описания интеграла эта идея присутствует в явном виде.

За последние десятилетия математика сильно изменилась, стала более универсальной, охватывающей большее количество модельных примеров. Меняются и взгляды на геометрическую теорию композиций пространств Соболева. В теорию вовлекаются сами свойства этих пространств. Все постороннее сегодня отброшено, и изложение теперь выглядит так, что эту теорию можно применять к любому пространству.

Конференция стала символом передачи научной эстафеты от основателей к молодежи. В 2029 году, к столетию со Дня рождения академика Ю. Г. Решетняка, она планируется как масштабное многодневное мероприятие с участием иногородних и зарубежных докладчиков.