Региональный центр «Альтаир» вместе с АНО ДПО «Городские математические кружки «Совёнок» продолжают обучать учителей математики со всей Новосибирской области на выездных трёхдневных сессиях в Институте математики им. С. Л.Соболева СО РАН. В феврале перед группой учителей из областных и городских школ и детских центров выступила почетный работник образования НСО, кандидат педагогических наук Мария Ивановна Мазур, а в завершение сессии два самых активных учителя математики получили денежные премии от благотворителей, выпускников НГУ, пожелавших остаться неизвестными.

– В 1990-е годы в школьном образовании внезапно обнаружили слишком много разнообразных подходов и воли педагогов и начался печальный процесс постепенной унификации программы обучения. Так началась та самая дорога, выстланная благими намерениями, – сожалеет Мария Ивановна Мазур. – Но жесткие стандарты необходимы только при производстве колбасы и мороженого, когда любое отклонение от технологии может ухудшить свойства продукции. Из курса биологии мы знаем, что чем разнообразнее общество или популяция, тем лучше они развиваются, а мы почему-то вдруг взяли в школах курс на стандартизацию. Хотя все понимают, что школы готовят способных учеников для поступления в вузы, а там достаточно вольная система образования.

Систематическая подготовка детей к решению олимпиадных задач открывает им совершенно другой взгляд на предмет, развивает способность мыслить нестандартно, и стараться в каждом случае подобрать свой метод, чтобы приблизиться к решению. И хотя даже у олимпиадных задач есть некоторый конечный набор подходов, их разнообразие и количество на порядки отличается от школьной программы. Другими словами, ребёнок учится мыслить и рассуждать, что в будущем даст ему возможность выбрать практически любую специальность, ведь это принципиально необходимый навык для любой научной деятельности. Всё это прекрасно понимают не только организаторы математических кружков, но и десятки учителей, которые пытаются вести олимпиадное направление в своих школах или в отдельных детских организациях под эгидой местных районных администраций. Несколько раз в году они приезжают в Академгородок со всей Новосибирской области, чтобы научиться решать олимпиадные (нетривиальные) задачи и найти правильные слова, чтобы объяснить детям, как это лучше всего сделать.

Трехдневная сессия обучения для учителей собрала полную аудиторию заинтересованных учителей – те же самые 30 человек со всей Новосибирской области, умные и неутомимые женщины с горящими глазами. Двух из них – Ольгу Овчарову (Куйбышев) и Олесю Ещенко (р.п. Краснозерское) в этот раз ждали премии – ежемесячные надбавки к их скромным зарплатам за обучение детей олимпиадной математике в домах детского творчества. Премии им решили выдать благодарные волонтеры – бывшие выпускники НГУ, чьи дети тоже когда-то учились в «Совёнке». Оба учителя работают в ДДТ – домах детского творчества и ведут олимпиадную математику не в одной школе, а для всего района (поселка).

– У меня шесть групп по 10 человек в каждой, группы разбиты по возрастам с 3-его по 8-й класс, – рассказала Ольга Овчарова. – Я закончила пединститут с красным дипломом, но в школу устроиться не вышло, поскольку в начале 2000-х молодых не спешили брать из-за декретных отпусков. Когда появился первый ребенок, я снова попыталась устроиться учителем, но меня опять не взяли, поскольку молодые мамы часто сидят на больничных, а потом рожают второго. В итоге я поставила крест на карьере школьного педагога и получила второе образование. Работала в сфере ЖКХ по закупкам, по работе с дебиторской задолженностью. Но пришла пора переходить на свободный график, поскольку забрала к себе маму. Тут мне и встретился наш Дом детского творчества. И хотя я 12 лет к тому времени уже не занималась математикой, мне сказали «всё получится, мы в вас верим». Я сразу набрала группы и веду их уже четвёртый год. Дети растут, просят продолжения, и групп становится всё больше. Летом я занимаюсь решением заочных курсов Сириуса и подбором очередной олимпиадной программы. Ездила и очно в Сириус на недельное обучение. Крупными победами пока похвастать не могу, но в этом году два моих ученика прошли на заключительный этап Всесибирской олимпиады – один победитель и один призёр. Другие мои дети регулярно попадают на смены в лагерь «Альтаир». Всем это благодаря «Совёнку», который учит нас решать олимпиадные задачи и учить этому детей. За 3 с лишним года у меня стало это получаться!

Олеся Ещенко 6 лет работает в Доме детского творчества в пос. Краснозерское, куда к ней приезжают дети заниматься олимпиадной математикой и подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ из многих посёлков, иногда даже за 60-75 км.

– При подготовке к экзаменам мы делаем упор на вторую часть – решение задач, – рассказывает учитель. – Иногда ребенок своего педагога не понимает, и надо к нему найти подход. Редко кто занимается с детьми нарешиванием задач, а для поступления в технические вузы это необходимо. В прошлом году я ездила на курсы в «Сириус» (Сочи), и меня это очень зажгло. Я поняла, что нужно развивать именно олимпиадную математику, потому что её в школе совсем нет, а там принципиально другие подходы к решению. В этом году я написала программу «Числа правят миром», там 13 детей у меня из двух лицеев. Вовлекаю в математику ребят, контактирую с их классными руководителями и родителями. Самое ценное – это видеть отдачу, когда твой выпускник приезжает к тебе в гости и рассказывает о своих успехах. Ребят, которые потом идут на технические специальности, у меня выпускается все больше. Горящих математикой детей сегодня очень мало и найти их трудно, особенно в сельских школах, но тем более очень ценишь каждого, когда находишь! Одаренные дети учатся не только в городских гимназиях и лицеях.

Шестеро бывших выпускников физического факультета НГУ, когда-то познакомившиеся во время учебы в физ.-мат. школе, решили взять на себя поддержку учителей-энтузиастов из отдалённых посёлков и доплачивать им за их самоотверженный труд. Об этом на сессии в «Совёнке» объявили организаторы к большому удивлению и восторгу всех присутствующих.

– Мы приехали со всего СССР учиться в физ.-мат. школу после победы в олимпиадах и закончили университет в 1990-е, когда стать ученым означало не иметь возможности прокормить ни семью, ни даже одного себя, – вспоминает один из меценатов. – Одним из самых добрых дел, которое нам кажется сегодня важным, это дать шанс поступить в университет тем ребятам, у которых сейчас такой возможности нет, а у нас в своё время она была. Царица и основа всех наук это, без сомнения, математика. Если в Новосибирске есть математические кружки «Совёнок», где у меня когда-то много лет учился сын, и Альтаир, то в глухих деревнях нет ничего, что послужило бы для ребёнка ступенькой в жизнь.

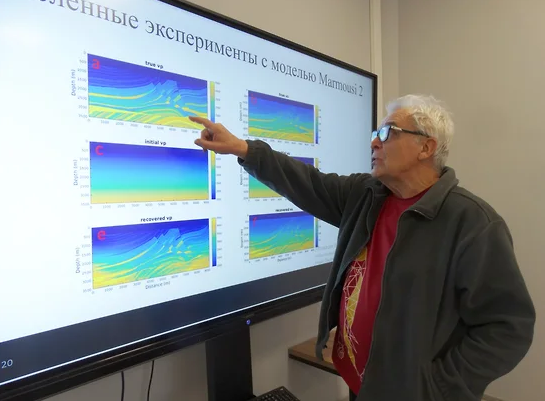

Кто, как и зачем создает цифровые модели нефтяных месторождений

Всего 30% нефти удается в среднем добыть из скважины без дополнительных мер. Существует несколько основных методов увеличения дебита скважин — вымещение нефти водой или другими жидкостями, технология гидроразрыва пласта. Но одним из самых эффективных и современных методов остается численное моделирование подробной структуры подземных пластов на основе сейсмической съемки. В России этой работой профессионально занимается только одна научная группа математиков и геофизиков из Института математики им. С. Л. Соболева СО РАН.

Двойники по-черному. Коммерсантъ, 08.02.2026

В период с 11 по 13 февраля 2026 года состоится работа воркшопа по функциональному анализу. Он будет первым в 2026 году из серии воркшопов проекта OTDE-Workshop – воркшопы по теории операторов, дифференциальным уравнениям и их приложениям.

В период с 11 по 13 февраля 2026 года состоится работа воркшопа по функциональному анализу. Он будет первым в 2026 году из серии воркшопов проекта OTDE-Workshop – воркшопы по теории операторов, дифференциальным уравнениям и их приложениям.

Воркшоп посвящен юбилею видного российского математика, доктора физико-математических наук, профессора, ведущего научного сотрудника Института математики им. С. Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук Гутмана Александра Ефимовича.

Мероприятие будет проходить в дистанционном формате на специализированной площадке для видео-конференц-связи.

Для участия в качестве слушателя и получения ссылки на подключение к заседаниям Воркшопа необходимо в срок до 09.02.2026 г. (включительно) заполнить регистрационную форму, расположенную по ссылке.

Организаторы Воркшопа

- Владикавказский научный центр Российской академии наук (Южный математический институт и Северо-Кавказский центр математических исследований);

- Институт математики им. С. Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук (Лаборатория математического анализа);

- Харбинский технологический институт.