А задачи-то настоящие! Выездное погружение для студентов

«ЛабИРИнт» – лаборатория интенсивного развития интеллекта, – так называется в 2025 году выездное математическое погружение для студентов 1-4 курсов ММФ Новосибирского госуниверситета – регулярное мероприятие Института математики им. С. Л. Соболева СО РАН при поддержке Международного математического центра. Почти два десятка влюбленных в математику студентов решали задачи, участвовали в творческих конкурсах и в конференции, смотрели фильмы и слушали лекции.

Задач на два дня было задано всего четыре по количеству команд. Но, как обычно, большинство из них не имело однозначного ответа, и требовалось основательно подумать, чтобы предложить интересный вариант решения, который был представлен каждой командой на финальной конференции. Условия задачи можно считать рамочными. Команды могут их уточнять, менять, сужать или расширять, чтобы представить некое обобщённое красивое решение. Например, вопрос: «На сколько квадратов можно разделить прямоугольник 7 на 5?» быстро видоизменился в поиск минимального количества квадратов, поскольку таблицу умножения знают все. Хотелось найти какую-то универсальную формулу, по которой можно было бы нарезать квадраты. Многие команды быстро пришли к алгоритму Евклида про деление с остатком, но какой-то гипотезы про минимальное число квадратов так ни у кого и не возникло.

Во 2-й задаче требовалось вписать в граф максимальное число фрагментов c 4-мя вершинами. Самым удачным оказался граф, в котором проведены ребра между всеми вершинами, а затем на каждую вершину дополнительно навешано еще много ребер («ворсинок»). Симпатичные «пушистые» графики выходили рисовать Лев Жуков и Тимофей Васильев.

Третья задача, на первый взгляд, казалась достаточно простой. Какой стратегии придерживаться, стирая по одному фрагменту в цепочке, чтобы после твоего хода не вышло два одинаковых по количеству звеньев отрезка, а у твоего противника именно так и получилось? Четкого алгоритма для уверенной победы найти не удалось. Вопрос остался открытым.

– А вы сами знаете решение этой задачи? – поинтересовались студенты.

– Конечно, нет! – честно признались организаторы. Это не было лукавством. Решать задачи с заранее известными ответами, как в школе на контрольной, это как-то даже скучновато для настоящих исследователей, независимо от того, на первом курсе они учатся или на четвертом. Ребята, конечно, рассмеялись, но им было приятно, что они оказались на равных с докторами и кандидатами наук. Глаза у многих загорелись: «А задачи-то настоящие»!

Очень красивое и красочное изображение (но не решение) задачи, где нужно было разделить прямоугольник на 4 детальки игры «тримино», предложил Клим Багрянцев. Это известный тип задач на заполнение поверхности одинаковыми фрагментами. Получилось фрактальное полотно четырех цветов наподобие треугольника Серпинского, где маленькие фигуры составляют аналогичные большие.

Каждая команда имела своё название и талисман. Название команды «Аутграл» (Outegral) явно претендовало на новое понятие, противоположное интегралу. Команда «Наиль Ринатович» была названа именем отсутствующего в команде однокурсника, которого ребятам, очевидно, сильно не хватало. Команда «Коала» имела полное название «Коала Эвкалиптовна», а талисман команды «Математини» был настоящим художественным шедевром и украшал мероприятие до самого отъезда.

– Погружение в этом году оставило мне много эмоций, – рассказала студентка 4-го курса Дарья Королёва. – Очень рада, что у первокурсников получилось не растеряться и нарешать задач. Было очень весело с ними. Задачи мне очень понравились. Несколько расстроило, что не смогла найти красивое решение, но это не всегда возможно, зато решать их было очень интересно. Ты с головой погружаешься в процесс исследования, строишь гипотезы, рассматриваешь разные примеры, доказываешь или находишь контрпример, общаешься, обсуждаешь идеи. Исследование задач в компании таких же студентов – уникальный опыт.

Кроме математических задач, были конкурсы ночных фотографий на самую геометрическую и самую страшную тень. Некоторые сценарии требовали от участников сложной хореографии и даже некоторых акробатических навыков, а для других авторам достаточно было проявить лишь немного озорства и смекалки.

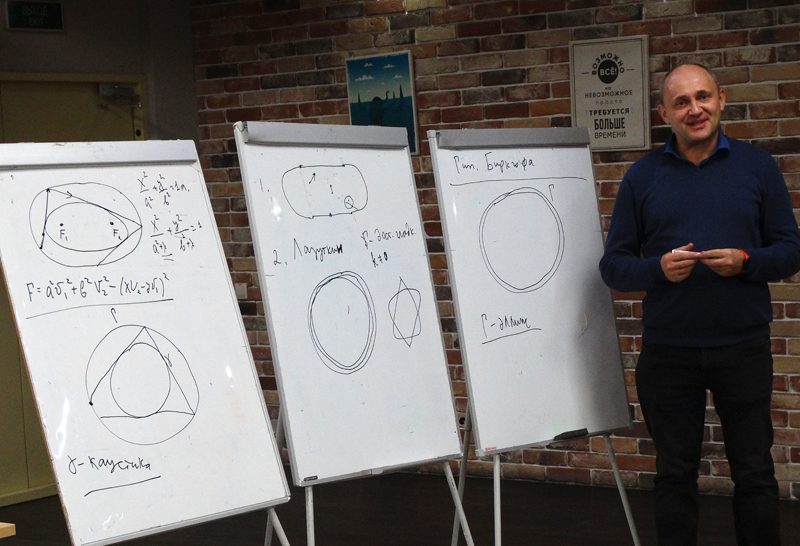

Загородный лагерь стал точкой притяжения не только для студентов и преподавателей – первую лекцию, посвященную математическому бильярду и алгебраической гипотезе Биркгофа, прочёл руководитель Института математики им. С. Л. Соболева СО РАН, член-корреспондент РАН Андрей Миронов.

Существует огромное количество очень красивых теорем, касающихся бильярдов Биркгофа, и много до сих пор не доказанных гипотез. Например, вопрос о периодической траектории бильярдного шара внутри любой выпуклой фигуры. В остроугольном треугольнике она будет периодической, в смысле шарик будет стукаться в одни и те же точки. А внутри окружности могут быть разные периодические траектории движения бильярдного шара – от равностороннего треугольника до квадрата, пяти- или даже шестилучевой звезды. Андрей Миронов рассказал студентам краткую историю научных исследований гипотезы Биркгофа и привёл несколько решений, автором одного из которых в 2019 году был сам лектор совместно с коллегой из Университета Тель-Авива, профессором Михаилом Бялым.

Гипотеза Биркгофа утверждает, что всякий интегрируемый бильярд является эллипсом. Кривую в форме эллипса, которая касается всех отрезков траектории бильярдного шара, огибая их, называют каустикой. Этот термин пришел в математику из оптики, где он описывал геометрию отражения и преломления световых потоков таким образом, что в некоторых местах свет собирался в особенно яркие пятна, например, на поверхности моря или внутри граненого алмаза. Из зала спросили, могут ли каустики пересекаться. Докладчик ответил, что эту загадку пока никто не разгадал.

Андрей Миронов рассказал о своём знакомстве с Михаилом Бялым на конференции в Шотландии, а организаторы математического погружения вспомнили, что команда школьников из Шотландии (при участии детей выпускников НГУ) однажды победила в организуемом ими ежегодном осеннем математическом марафоне. Причудливые и яркие, как каустика, пересечения научных траекторий говорят о том, что математика не самодостаточна и не может развиваться герметично в одной стране, городе, институте. Математика едина. На разных концах земного шара живут люди, которые одновременно думают над одними и теми же проблемами и задаются одинаковыми вопросами.